|

그의 집은 겉보기에도 가난에 찌들 대로 찌든 흔적이 역력했고, 김광주는 병색이 완연한데도 원고에 매달리고 있는 모습이 안쓰러울 정도였다. 그가 쓴 ‘정협지’ ‘비호’ 같은 대하 무협소설이 날개 돋친 듯 팔려나가던 시절이었고, 아무나 맡을 수 없는 신문 연재소설을 계속해서 집필하는 작가의 모습은 아니었다.

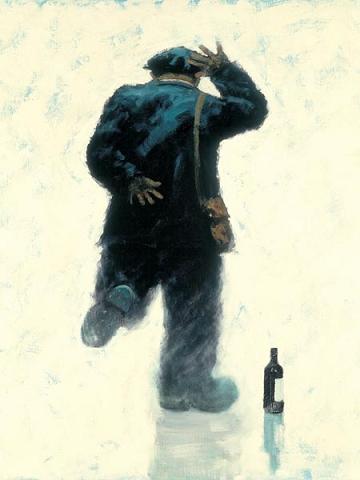

기자에게는 그것이 두고두고 의문이었다. 더구나 해방 후 ‘문화시보’ ‘예술조선’ 등 잡지를 발행하는가 하면 한동안 경향신문의 문화부장·편집국장을 지내기도 했고, 오랜 세월 문단 술꾼들의 술자리 중심에는 항상 김광주가 호기롭게 버티고 있었으니 말이다. 김훈은 그 까닭을 ‘술-병고-가난’의 악순환으로 풀이했다.

하지만 김광주의 불우한 말년은 그의 지나온 삶과도 무관하지 않았을 것이다. 김광주는 1910년 수원에서 태어났다. 어려서는 의사를 지망했던 듯 중국으로 건너가 상하이 남양의대에 입학하지만 중도에 그만두고 귀국해 1932년 문단에 데뷔한다. 처음에는 시를 썼지만 이듬해부터 소설로 방향을 바꾸었다. 몇 년 후 다시 중국으로 건너간 것은 아마도 중국문학을 공부하고 싶었기 때문이었던 것 같다.

공부를 중단하고 만주로 간 김광주는 한동안 김구 휘하에서 독립운동에 헌신하기도 했다. 김광주는 해방 후부터 본격적인 소설을 썼지만 1960년에 들어서면서 중국소설의 번역 번안에 매달리더니 마침내 독자적인 무협소설을 쓰기 시작했다. 무협소설은 꽤 오랫동안 김광주만의 아성이었다.

그러나 그처럼 많은 베스트셀러를 내놓고도 가난에서 벗어날 수 없었던 것은 당시 출판계의 관행이었던 매절 풍토 때문이었다. 저자가 일정한 원고료를 받고 판권을 팔아넘기면 책이 아무리 많이 팔려도 저자에게는 아무런 소득도 돌아가지 않았던 것이다. 더욱이나 그의 생활 형편을 갈수록 어렵게 한 것은 술이었다. 그 자신이 술을 즐기기도 했지만 그의 주변에는 항상 술꾼들이 들끓었다.

방송작가 유호, 연극연출가 이해랑, 시인 김관식 등 이웃의 술꾼들도 그렇지만 멀리서 홍은동 산꼭대기까지 찾아오는 술꾼들도 부지기수였다. 중학교·고등학교 시절 거의 매일 술심부름을 도맡아야 했던 김훈은 그 무렵 김관식이 술에 잔뜩 취해 아버지뻘의 김광주를 가리키며 ‘쓰레기 같은 무협소설만 쓰는 작가’라고 고래고래 소리 질렀을 때 가장 서글펐다고 회고했다.

차츰 건강이 나빠지던 김광주는 1960년대 후반 암 판정을 받지만 제대로 치료조차 받지 못할 정도로 가세는 기울어져 있었다. 그럼에도 불구하고 병석의 그를 문병한답시고 찾아온 손님들은 술판을 벌이기 일쑤였다. 김광주가 홍은동 집에서 숨을 거둔 것은 73년 12월 17일이었다. 63세였다. 그보다 두어 해 전 고려대 영문학과 4학년이던 김훈은 집안 형편상 학업을 계속할 수 없어 학교를 자퇴하고 군에 입대해 있었다. 그가 아버지의 부음을 들은 것은 병장으로 만기제대를 불과 며칠 앞둔 때였다.

김훈은 부리나케 집으로 달려와 장례준비를 서둘렀으나 집에 남아 있는 것은 아무것도 없었다. 문상객은 많았으나 부의금을 내는 사람은 거의 없었고, 외상으로 마련한 술과 음식만 축내고 돌아갔다. 아버지를 매장할 묘지를 구해야 했으나 수중에 돈이 있을 리 없었다.

어렵사리 묘지를 물색해 사정을 설명하고 묘지 값을 할부로 갚아 나간다는 조건으로 매장 허락을 받을 수 있었다. 장례를 치른 후 이듬해인 1974년 2월 한국일보에 입사한 김훈은 13개월 만에야 묘지 대금을 완납할 수 있었다. 그는 ‘세상에 아버지의 묘지를 할부로 구입한 아들이 또 있겠느냐’며 허탈하게 웃었다. 김훈은 그의 아버지 김광주를 가리켜 ‘어지러웠던 한 시대의 대표적인 피해자였다’고 말을 맺었다.