이강욱은 돌아올 수 밖에 없었다

한국 미술계에도 가요계의 아이돌마냥 ‘스타 작가’가 존재하던 시절이 있었다. 2000년대 한국 미술 시장은 때아닌 호황을 누렸고, 그는 그 열풍의 한가운데에 있었다. 돌연 택한 런던행과, 7년 만에 다시 돌아온 한국행. 이강욱은 이제 할 말이 더 많아졌다.

2017.11.14

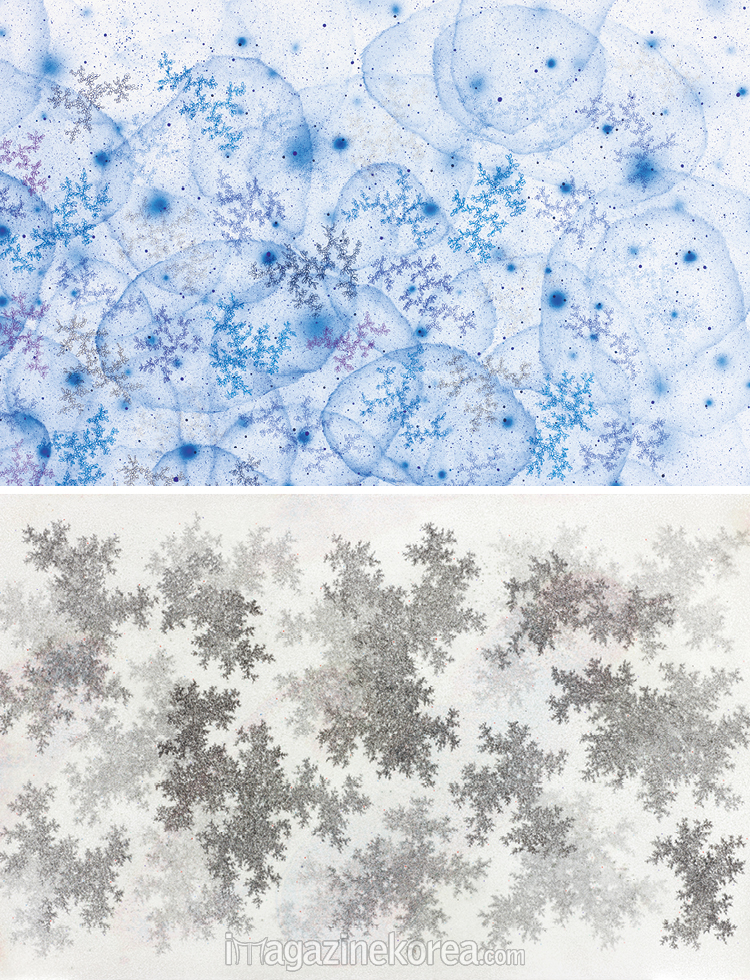

“원래는 잠깐 쉬러 간 거 였는데….” 쉼을 위해 떠난 런던행에서 그는 필연처럼 7년을 머물며 다시 공부를 하게 됐다. 아티스트 이강욱. 미술에 조금 관심이 있는 이라면 2000년대 한국 미술 시장의 붐을 기억할 것이다. 당시 한국 화랑가에는 유례없는 미술 열풍이 불었고, 차세대라는 이름 아래 유망한 젊은 작가를 향한 미술계와 컬렉터들의 러브콜은 그야말로 뜨거웠다. 그의 기억처럼 밀려오는 주문을 감당하지 못해 스태프까지 고용하며 대기 중인 컬렉터들의 작품을 ‘그려대기’ 바쁜 시절이었다. 그 당시 젊은 작가들은 때아닌 부를 얻었지만, 찍어대듯 작품을 생산(?)해야 하는 묘한 아이러니 앞에 고통 역시 찾아왔다. 그들은 술로 마음을 달랬고, 그 과정에서 꿈틀거리는 작가 정신이 그들의 심장을 후벼 팠다. 결국 2000년대 미술 시장의 호재는 젊은 작가들에게 기회라는 ‘빛’을 안겨주었지만, 매너리즘과 작가 정신의 훼손이라는 또 다른 ‘그림자’ 역시 안겨주었다. 이 거대한 소용돌이 속에 작가 이강욱 역시 존재했고, 돌연 택한 런던행은 그 그림자와 맞닿아 있었다. “떠날 때는 작업을 그만하리라 마음먹었고, 정말로 1~2년은 아무것도 안 했어요.” 술로 죄책감을 달래며 기계처럼 작업을 해대던 그 시절 호황기의 빛과 그림자는 이제 추억처럼 사라졌지만, 이강욱에게 그것은 또 다른 전환점을 던졌다. ‘나는 왜 회화를 하지? 추상화, 회화는 대체 뭔가?’ 회화를 둘러싼 본질적 질문이 그의 후두부를 강타했고, 런던에서 7년은 그에게 더없는 탐구 시간이었다. 세포와 우주 너머의 공간 방배동에 위치한 작은 작업실. 국내의 권위 있는 공모전을 휩쓸고, 잘 팔리는 스타 작가로 이름을 떨친 그의 명성치고는 다소 작고 조용한 작업실 풍경이다. “원래는 런던에서 돌아올 생각이 없었어요.” 2014년 일본, 싱가포르 전시를 치르면서 한국 작업실이 필요하던 차였고, 지금이 아니면 한국으로 돌아가는 게 힘들 수도 있다는 생각이 들었다. 싱가포르 개인전 솔드아웃으로 화려한 복귀를 알린 그는 2016년 한국으로 돌아왔다. 런던에서 돌아온 지 2년. 그는 벌써 두 번째 개인전을 준비 중이다. 10월 24일부터 내년 1월 21일까지 아라리오갤러리 천안에서 열릴 대규모 개인전 <추상, 색, 제스처 Abstract Color and Gesture>. “이번 전시는 공간이 커서 작품 수도 꽤 돼요.” 아라리오 천안의 전시장은 노화백의 회고전에 적당할 법한 큰 규모로, 아직 젊은 그에게는 조금 부담스러운 공간이다. 전시될 작품 수만 50여 점. 그의 대표작인 ‘보이지 않는 공간(Invisible Space)’부터 ‘제스처(The Gesture)’ ‘지오메트릭 폼(Geometric Form) 시리즈 등이 망라된다. 자, 이쯤이면 그의 작업에 대한 궁금증이 최고조에 달했을 터. 먼저 그의 초기작인 ‘보이지 않는 공간’을 들여다볼 필요가 있다. “세포, 미립자와 같은 작은 단위 입자에 관심을 갖게 됐어요.” 나는 누군가에 대한 근본적인 물음. 작가에게 그 물음은 더욱 깊을 수밖에 없다. “뜬금없지만 생물학적으로 접근했어요. 나를 이루는 최소의 단위 입자, 그것으로 나를 분석해보자 싶었죠. 실제 상피세포를 현미경으로 관찰하고 이를 작업에 옮겼어요.” 한데 현미경 속의 세포는 생각보다 작지 않았다. 세포 입장에서 사람은 큰 존재지만, 우주 입장에서는 지극히 작은 존재였다. 얼핏 세포의 분열은 은하수, 별의 움직임과도 유사했다. 작은 세포와 우주 사이. 이강욱은 보이지 않는 그 간극 사이에서 끝없는 이야기를 펼쳐 나갔다. 펜과 연필 등으로 그린 좁쌀 같은 형태의 수많은 드로잉, 우주를 부유하듯 떠다니는 옅은 색면, 색을 지우고 아크릴을 칠하는 과정에서 생성되는 레이어 등. 그의 화면은 어느 순간 작은 단위 입자를 넘어 무한한 미지의 공간으로 탈바꿈한다.

2000년대 한국 화랑가에 유례없는 미술열풍 불어 닥쳤고, 그는 그 중심에 서 있었다. 이강욱, 그는 왜 돌연 런던으로 떠났을까. 그리고 왜 다시 한국으로 돌아왔을까.

“저는 머릿속으로 설명이 돼야 작업할 수 있는 스타일이에요. 제 추상은 모두 설명이 가능합니다.” 보통 추상 화가가 주제, 스토리를 배제한 채 감정의 울림을 담아낸다면, 이강욱의 추상은 뚜렷한 주제와 수많은 이야기가 얽혀 있다. 그의 추상에는 늘 주제가 있으며, 이를 위해 그는 작업 전에 수많은 실험을 펼친다. 그것은 책이 되기도 하고, 특정 이론, 이미지가 되기도 한다. 그는 요즘 제스처 브러시에 집중한다. ‘제스처 브러시’란 작가 고유의 붓질을 뜻하는 말로, 고흐, 잭슨 폴록 등 작품을 보고 그들의 작품임을 유추할 수 있는 것은 그들만의 제스처 브러시가 살아 있기 때문이다. “타 매체와 달리 회화 작품을 논할 때는 작가의 삶, 성격 등을 빼놓지 않고 이야기하죠. 회화는 본인이 의도하지 않더라도 심리와 정신적 부분이 드러날 수밖에 없으니까요.” 그의 ‘제스처’ 연작 역시 자신의 고민을 담은 작품으로, 연필로 그리고 물감으로 스펀지를 문지르고 에어브러시로 뿌리고 다시 그리는 반복 행위를 통해 완성된다. 그는 이를 빌려 몸의 트랙을 남기는 과정이라 설명했다. 이강욱만의 제스처, 그것은 고요하지만 혼돈을 품고 있으며 평범하지만 신비로움을 감춰둔 채다.

“제 그림은 단색화와 달라요. 보통 단색화는 인과, 정신적인 노력이 중요하지만 제 작업에서 중요한 것은 주제일 뿐, 노동은 큰 의미가 없거든요.” 반복되는 제스처와 레이어의 중첩. 이를 두고 누군가는 그의 작품을 한국적 단색화로 규정하지만, 그는 이에 명확한 선을 긋는다. 그에게 반복적인 그리기와 레이어는 주제를 표현하기 위한 과정일 뿐 수행하듯 그리고 쌓는 단색화의 정신적 가치와는 전혀 다른 의미라고. 오히려 그의 회화에서 중요한 것은 색이다. “저는 컬러를 쓰지 않아요. 화이트만 컬러로 인정합니다.” 그렇다면 대체 저 화면 속 컬러는 무엇이란 말인가? 당혹스러움이 몰려들 무렵, 그가 답한다. “제가 의식하든 의식하지 못하든 한국의 전통이 녹아 있는 흰색은 제게 가장 중요한 색입니다. 제게 색은 톤일 뿐 지우고 그리는 반복의 과정에서 남아 있는 흰색이 더 큰 의미를 지닙니다.” 그의 작업 방식은 배경에 흰색을 칠하고 그 위에 각기 다른 톤의 레이어를 입히는 형식이다. 한국에서 흰색은 빈 공간이 아니라 여백을 의미한다. 화선지 위 여백처럼 그의 그림 속 흰색은 숨 쉬는 공간이자 또 다른 미지의 공간이다. 하여 우리가 주목할 것은 화면 위 컬러가 아니라 여백의 흰색인 것이다. 보이는 것과 보이지 않는 것. 세상을 보는 관점은 하나라는 인도 ‘우파니샤드’의 철학처럼 그의 공간은 결국 모두 ‘흰색’인 것이다. 어디서도 본 적 없는 이강욱만의 낯선 색의 추상, 스타 작가를 넘어 우리 곁에 다시금 돌아온 그의 회귀가 더욱 반가운 이유다.

(위) 방배동의 작은 작업실. 그는 이 소음 하나 없는 곳에서 온종일 작업하며 하루를 보낸다. (아래) Invisible Space - 070814, Mixed Media on Canvas, 182×260cm, 2007

(위) The Gesture 17002(Detail), Mixed Media on Canvas, 160×250cm, 2017 (아래) Invisible Space-image 17015, Mixed Media on Canvas, 97×162cm, 2017